「分解なんて大げさ?」——ドラム式が“見えない汚れ”を育てる理由

こんにちは、ドラム式洗濯機の分解洗浄の、

しろまるジャパン店長の巨海(こみ)です。

あるご家庭から、こんな相談を受けました。

「最近、乾燥が前より長い気がする。ニオイも少し…でも槽洗浄は回してるし、分解までは必要?」

実際にフィルターはきちんと掃除され、糸くずフィルターもキレイ、

それでもニオイがする、乾燥は遅く、生乾きが目立つようになっていました。

結論から言えば——分解洗浄が必要になる場面は確かに存在します。

その理由は、ドラム式の構造にあるのです。

見えない場所で進む「小さな積み重ね」

最初に気づくのは、乾燥時間の伸びや、衣類の仕上がりの違和感。

フィルターを掃除しても、なぜかすぐ詰まる。

こうした現象は単発ではなく、因果関係でつながった一連のサインです。

ドラム式の中では、

目に見えない部分に、

汚れが逃げ込み、少しずつ溜まっていく仕組みができています。

ドラム式の中で汚れがたどる道

洗濯中に生まれる微細な糸くずは、洗剤や柔軟剤と混ざり、粘着質の膜を作ります。

低水量のドラム式では、これが剥がれにくいまま、配管や槽の外周に定着します。

乾燥になると、空気はドラムから風路、熱交換器、ファンを通って戻ってきます。

ここがポイント。

乾燥風路と熱交換器には水が通らないため、槽洗浄や薬剤も届きません。

そこに糸くずが絡みつき、層のように堆積。

やがて風量は落ち、熱が抜けず、乾燥時間はさらに長くなります。

さらに、ドアパッキンの裏や溝など、

水も風も滞留する“デッドスペース”には菌膜ができやすく、

薬剤で流すだけでは取れません。

排水側でも、ミクロな汚れがポンプやセンサーに付着し、

誤検知やエラーを引き起こすことがあります。

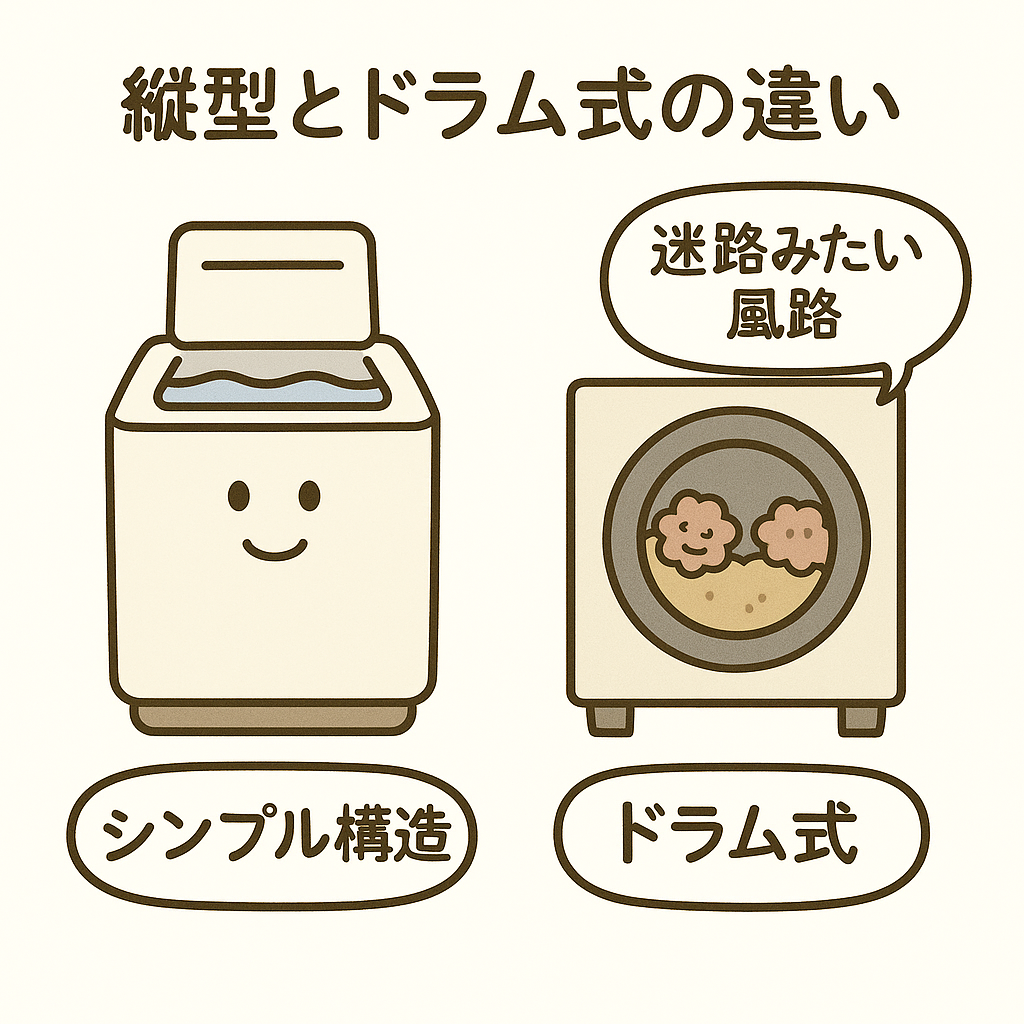

「縦型は大丈夫?」という疑問

もちろん縦型でも槽裏に汚れは出ます。

ですが大きな違いは乾燥風路の有無です。

縦型は水量が多く、汚れを“剥がす力”が働きやすい。

乾燥経路がない機種も多いため、水や薬剤が届かない領域が少ないのです。

一方でドラム式は、節水と乾燥機能を備えるがゆえに、

水が届かない隠れ場所が多い。

だからこそ、分解しなければ根本的に掃除できない部位が存在します。

分解洗浄の意味とタイミング

分解洗浄は“壊れたからやる”最後の手段ではありません。

むしろ時間・電気代・故障リスクを抑えるための予防的メンテナンスです。

目安としては、以下のサインが出たら検討すべき段階です。

- 乾燥時間が以前より長くなった

- 生乾きの仕上がりが増えた

- フィルターがすぐに詰まる

- 黒い粒が衣類に付く

- 酸っぱい匂いや途中停止のエラーが出る

使用状況にもよりますが、毎日使う家庭なら1〜2年、週数回なら2〜3年が目安です。

乾燥をほとんど使わない場合は3〜5年持つこともあります。

おわりに

ドラム式洗濯機は分解洗浄は、見えない迷路に光を当てる作業です。

風路、熱交換器、パッキンの裏、ポンプやセンサー

——薬剤が届かない場所に手を伸ばす唯一の方法。

もし今、乾燥が遅い、黒い粒が付く、匂いがする。

そんなサインが重なっているなら、それは機械からの合図かもしれません。

「分解なんて大げさ?」ではなく、「理にかなった選択」なのです。